«In queste ore il mio pensiero va sempre là. Sono triste, addolorato, sono in lutto». A parlare è don Angelo Pavesi già cappellano militare dell’esercito italiano in Afghanistan nella base italiana di Herat nel 2009 e nel 2011. Gli anni più duri della guerra iniziata nel settembre 2001 e conclusa pochi giorni fa con la partenza degli ultimi soldati ancora rimasti a Kabul.

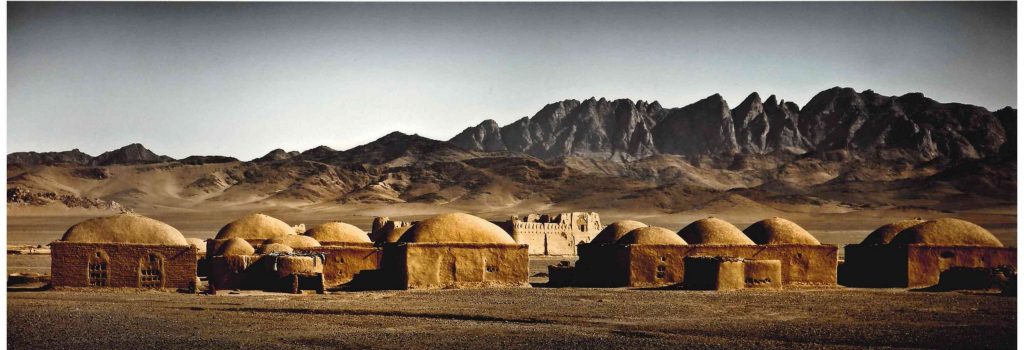

«Ripenso agli odori e ai colori di Herat, alla sabbia fine dorata, a quel clima torrido, al vento che brucia la pelle e fa volare gli aquiloni. Ripenso a quel cielo turchese che la sera si riempiva di stelle, tante che la via lattea la toccavi quasi con mano…Ripenso alla gente povera, ma che sapeva sorridere. Un popolo dignitoso che non aveva paura di fare fatica. Rivedo i soldati tornare alla base dagli avamposti, ripenso al volto di quella mamma arrivata al nostro punto di soccorso con la figlioletta che si era bruciata con il fornello che nelle case più semplici e povere tutti tengono, sempre acceso, al centro dell’unica stanza. Ricordo questa bambina che medicazione dopo medicazione cominciava a sorridere. Un giorno che eravamo rimasti per un attimo senza l’interprete con un gesto chiesi alla mamma di mostrarmi il suo volto, sempre coperto dal tradizionale burka azzurro. Lo fece velocemente mostrandomi un sorriso meraviglioso».

Il sacerdote, da alcuni anni a Ponte Chiasso, non smette di raccontare, ricorda, si commuove.

«Un giorno sono venute alla base due bambine a cui quei maledetti talebani avevano buttato l’acido in faccia. Le avevo incontrate pochi mesi prima quando eravamo andati ad inaugurare una piccola scuola nel loro villaggio. Poco tempo dopo sono arrivati i talebani, hanno dato fuoco alla scuola e le hanno punite. è a questo popolo forte che noi abbiamo regalato per vent’anni il vento della libertà e adesso quel vengo non c’è più».

Di fronte alle immagini degli ultimi giorni prova più rabbia nei confronti dei talebani o rammarico per chi ha deciso di lasciare il Paese in mano loro?

«Abbiamo assistito alla caduta dell’Occidente, un Occidente che ormai ha soltanto in testa i soldi, il business e in questo caso li ha pure giocati male. Perché non si lascia una guerra quando non è finita, quando gli eserciti stavano ancora combattendo. In Afghanistan non era in corso solo una guerra militare, ma una guerra per il progresso, per la liberà di tanti giovani. Un generale diceva che l’Afghanistan è un Paese facile da conquistare, ma impossibile da tenere. Qui si era fermato il grande Alessandro Magno, hanno lasciato le penne gli inglesi, i russi e ora gli americani. L’Afghanistan è un Paese ricco di petrolio, litio, rame…ha terra fertile (non solo per l’oppio). Risorse che fanno gola a tanti, non da ultima la Cina, ma che resta povero, anzi impoverito».

Tra le vittime di questi vent’anni migliaia di civili afghani, molti bambini, ma anche 53 soldati italiani: la missione più sanguinosa per l’Italia dal dopoguerra.

«Io so cosa vuol dire stare dentro un C130 buio con una lucina notturna, tu cappellano da solo di fronte alle bare con il tricolore e questo rumore di fondo, il ronzio delle eliche per tutta la notte nelle orecchie a far compagnia al rosario…Sono momenti che non si possono dimenticare e rimarranno sempre dentro di me. Però allora c’era la speranza: in me, nei soldati, nelle mamme e nei papà che piangevano disperati insieme alle spose, ai bambini, la speranza che i loro figli, mariti, papà non fossero morti per niente. Adesso viene la tristezza, l’angoscia, la rabbia, il grande perché sono morti questi uomini, perché Signore? Sto passando giorni tremendi, dove il sole si è spento, dove non soffia più il vento di Herat e dove non ci sono più aquiloni nel cielo».

Di fronte ai profughi arrivati in Italia con questo ponte aereo e ai tanti afghani che arriveranno nei prossimi anni attraverso la Rotta Balcanica c’è chi ha aperto le porte e chi ha iniziato, con cinismo, a dire che non c’è spazio, non c’è lavoro. Cosa si sente di dire?

«Di non illuderli una seconda volta. Gli abbiamo illusi per 20 anni e ora vengono qui augurandosi un mondo migliore e noi cosa abbiamo da offrir loro? L’accoglienza da sola non basta perché può diventare un’illusione, serve lavoro, condivisione, istruzione, ma soprattutto serve accoglierli nella loro diversità. In questo dobbiamo crescere come italiani e come cristiani. Non accogliamo pezzi di ferro, pezzi di carta, ma uomini, donne, bambini, storie ferite. Non illudiamoli e ricordiamoci che la strada sarà lunga, la strada dell’integrazione è lunga, faticosa, dolorosa, impegnativa, seria. L’Europa è di fronte ad una sfida enorme, i cristiani sono di fronte ad una sfida enorme, le Chiese, le parrocchie, le diocesi. Io prego tutti i giorni di essere all’altezza ma non lo so. Perché i riflettori si spegneranno come è stato per Nassiriya e, prima ancora, per Sarajevo e questo mi fa paura. Certo noi siamo diversi dai talebani, ma anche la nostra società può essere dura, cinica, indifferente. Per questo prego Dio perché faccia crescere un senso di fraternità universale. Perché ci renda capaci di dividere il pane, di condividere quello che abbiamo, di non dire mio, ma provare a dire nostro. Solo a quel punto saremo fratelli».

Michele Luppi

L’intervista completa è pubblicata sul Settimanale n.32 del 2 settembre